仮骨延長法

顎変形症に対する顎矯正手術とは、上顎や下顎の骨を手術によって移動(骨切り術と呼びます)することによって咬み合わせと容貌を正しく整える治療と言えます。

手術は全身麻酔下で行い、原則として口の中から行います。よってお顔に手術痕が残ることはありません。

顎矯正手術は、主に以下の方法で行われます。

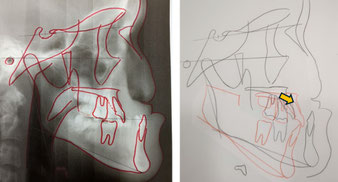

仮骨延長法(骨延長法)

口蓋の瘢痕拘縮が強く、著しい上顎の劣成長を示す口唇口蓋裂、第一第二鰓弓症候群やトリーチャーコリンズ症候群など顎骨の変形や低形成が著しい疾患では、一回の骨切り手術による顎骨の移動が困難な場合があります。このような場合には骨延長装置を用い、骨切りした骨片を徐々に動かすことにより、軟組織をゆっくり伸ばしながら骨を新しく作る仮骨延長法が用いられます。骨延長装置には、体内に埋め込む内固定型と体外に装着する外固定型があります。どちらを選択するかは、移動量の大きさをはじめいろいろな条件によって決定されます。

a.上顎 外固定型(REDシステム)

b.上顎 内固定型(チューリッヒシステム)

通常の外科的矯正治療で行われる顎外科手術は、一回の手術で顎骨を移動する事がほとんどですが、従来の手術法では治療が困難であった症例に対しては骨延長法を用いた治療が行われるようになってきました。McCarthy et al.(1992)が顎口腔領域での臨床応用を報告して以来臨床応用が進み、現在では上顎骨の前方・側方延長、下顎体の前後・側方延長、下顎枝の上下方向への延長、歯槽骨の垂直水平方向への延長および骨トランスポート法を用いた再建術など、様々な形で行われています。通常、手術から延長開始まで7-10日間程度の待機期間をおき、その後、一日0.5-1.0mm程度の速度で延長して行きます。

骨延長法は従来の方法と比較し、煩雑で移動に時間を要しますが、①侵襲が少ない②皮膚、筋肉、骨膜、血管、神経なども伸展することが可能③骨移植を必要としない、必要としても最小限度に抑えられる④移動量が大きい⑤低年齢でも応用可能である、など多くのメリットが挙げられます。

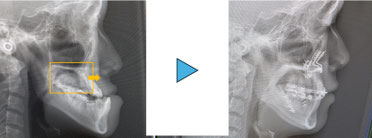

小下顎症に対する下顎の骨延長:

下顎の著しく小さい小下顎症には、Treacher-Collins症候群、Nagar症候群、Pierre Robin症候群に代表される先天的な要因によるものと、幼小期に起こった顎関節外傷や下顎骨骨髄炎、また感染症による顎関節強直症など後天的な要因によるものとがあります。

下顎が小さく後退し、顔貌は鳥貌を呈することから美容的障害、不正咬合、構音障害、真理的障害を認めます。歯並びや咬み合わせは、下顎が小さいことによる上顎前突(出っ歯)・叢生(歯の凸凹)が多くみられます。

小下顎による気道の狭窄のため呼吸障害をきたすことが多く、気道閉塞や閉塞性睡眠時無呼吸症候群の改善のため幼少期に下顎に対し顎骨延長を図ることがあります。著しい問題がない場合は顎矯正手術は12-15歳頃まで待つのが一般的となって来ています。呼吸の問題がある場合でも6-10歳に行うことが推奨されています。

文京区の矯正歯科/本駒込駅・白山駅すぐ いつも素敵な笑顔で。

文京区の矯正歯科/本駒込駅・白山駅すぐ いつも素敵な笑顔で。